L'ENSTA ParisTech forme des ingénieurs polyvalents, capables d'assurer la conception et la direction de systèmes industriels complexes, et de s'adapter et d'évoluer tout le long de leur carrière. Lors des deux premières années du cycle ingénieur, les étudiants suivent des cours de tronc commun faisant appel à toutes les disciplines de l'école dont la chimie.

Les cours de tronc commun sont illustrés par des travaux expérimentaux en laboratoire et des simulations sur ordinateurs. Les étudiants commencent à se spécialiser en 2ème année en choissant une voie parmi trois et des modules électifs. L'ENSTA propose, en chimie et génie des procédés, des filières d'approfondissement en troisième année, des masters et des DEA.

Les cours de tronc commun scientifique en 1ère année

- CB101 / De l'atome à la molécule

- Laurent El Kaïm

Basé sur une description électronique et orbitalaire de la molécule, ce cours apporte les éléments indispensables à la compréhension de différentes propriétés des matériaux. Les orbitales moléculaires de systèmes chimiques simples seront construites à l'aide d'outils issus de la mécanique quantique (C.L.O.A, méthode Hückel).

Basé sur une description électronique et orbitalaire de la molécule, ce cours apporte les éléments indispensables à la compréhension de différentes propriétés des matériaux. Les orbitales moléculaires de systèmes chimiques simples seront construites à l'aide d'outils issus de la mécanique quantique (C.L.O.A, méthode Hückel).

Ce cours permettra d'aborder différentes applications de la connaissance des orbitales moléculaires d'un système tant en chimie qu'en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques des molécules. Enfin, nous verrons que ces raisonnements peuvent être étendus à la compréhension de phénomènes macroscopiques avec une extension aux propriétés des matériaux qui sera développée en fin de cours.

- Laurent El Kaïm

- IN103 / Introduction à MATLAB®

- Patrice Paricaud

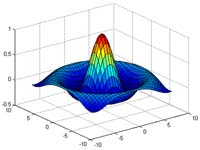

Le cours a pour vocation d'apprendre aux élèves à bien programmer en Matlab. Après une première heure (en amphi) de présentation générale de Matlab, le cours se passe exclusivement en salle informatique et est consacré :

Le cours a pour vocation d'apprendre aux élèves à bien programmer en Matlab. Après une première heure (en amphi) de présentation générale de Matlab, le cours se passe exclusivement en salle informatique et est consacré :

- à faire des d'exercices (définis à l'avance) illustrant les possibilités du langage Matlab,

- à réaliser un projet dans lequel l'utilisation de Matlab facilite le travail.

- Patrice Paricaud

L'enseignement thématique en 1ère année

- CBT10 / Biologie

- Laurent El Kaïm

Le défi de cet enseignement consiste à mettre en relief les concepts les plus importants gérant les systèmes vivants. Il faut intégrer l'ensemble des données moléculaires nécessaires à la compréhension de l'économie d'une cellule et d'un organisme vivant. Partant des connaissances moléculaires sur l'ADN, ARN et les protéines, l'organisation de systèmes moléculaires complexes sera abordée ainsi que quelques applications importantes pour l'ingénieur et le domaine industriel.

Le défi de cet enseignement consiste à mettre en relief les concepts les plus importants gérant les systèmes vivants. Il faut intégrer l'ensemble des données moléculaires nécessaires à la compréhension de l'économie d'une cellule et d'un organisme vivant. Partant des connaissances moléculaires sur l'ADN, ARN et les protéines, l'organisation de systèmes moléculaires complexes sera abordée ainsi que quelques applications importantes pour l'ingénieur et le domaine industriel.

- Laurent El Kaïm

L'enseignement scientifique de voie en 2ème année

- CB203 / Développement de Procédés Industriels

- Élise Provost, Patrice Paricaud

Les procédés de transformation de la matière sont présents dans de nombreux secteurs : chimie, agro-alimentaire, production d'énergie, traitement des déchets, pharmacie, bioprocédés… Il s'agit de technologies complexes dont la mise en œuvre s'accompagne d'enjeux économiques importants. C'est pourquoi on a recours à des simulations, notamment lorsqu'il s'agit de développer de nouveaux procédés.

Le génie des procédés a donc pour objectif de permettre l'optimisation de procédés industriels via l'utilisation de modèles d'ingénieurs pour la prise en compte des couplages entre processus cinétiques, mécaniques et thermodynamiques. Dans ce cours on insistera plus particulièrement sur les couplages entre la thermodynamique des procédés et les transferts de masse et de chaleur.

- Élise Provost, Patrice Paricaud

Les modules électifs scientifiques en 2ème année

- CBE21 / Matériaux et Énergie — Polymères

- Ce cours a pour but de présenter les polymères, leur synthèse et leurs applications industrielles. Puis ce cours abordera les nouveaux matériaux innovants, leurs synthèses et les applications à des technologies modernes.

- CBE22 / Matériaux et Énergie

Une présentation des différentes énergies renouvelables sera faite en préambule à ce cours. Puis sera développé le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaique. Le cours abordera la filière silicium dans son ensemble ainsi que les nouveaux matériaux organiques utilisés et leurs applications potentielles. Une étude du marché actuel sera également présentée. Enfin dans une dernière partie seront présentés les piles à combustible et les actionneurs.

Une présentation des différentes énergies renouvelables sera faite en préambule à ce cours. Puis sera développé le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaique. Le cours abordera la filière silicium dans son ensemble ainsi que les nouveaux matériaux organiques utilisés et leurs applications potentielles. Une étude du marché actuel sera également présentée. Enfin dans une dernière partie seront présentés les piles à combustible et les actionneurs.

- CBE23 / Polymères, dendrimères et architectures supramoléculaires

- Ce cours a pour but de présenter certains matériaux innovants dont les polymères qui sont partout, du tube de dentifrice au dispositif électronique le plus sophistiqué... Nous essaierons donc d'aborder différentes applications pour comprendre l'intérêt de ces matériaux polymères, en revenant en particulier sur une famille très étudiée, les polymères conducteurs, qui ont des propriétés spécifiques pouvant être utiles pour de nombreuses applications en Nanotechnologie (transistors, cellules photovoltaiques, diode LED, .... Nous décrirons ensuite rapidement les dendrimères, très prometteurs pour la délivrance future de médicaments, et si le temps le permet nous tenterons de mettre en avant l'intérêt de l'approche « bottom-up » (systèmes supramoléculaires).

Les modules expérimentaux (MODEX) en 2ème année

- MODEX — Mécanique des fluides et énergétique

- Laurent El Kaïm

Les MODEX ont pour but l'apprentissage d'une technique expérimentale sur un sujet ciblé. C'est l'occasion pour les élèves de mettre à profit leurs connaissances dans le cadre d'une démarche scientifique complète : expérimentation et/ou simulation numérique et/ou validation théorique. Les MODEX font largement appel à l'initiative des élèves. Ils s'étalent sur une durée de 6 x 3 = 18 heures. Chaque année, des sujets sont proposés aux élèves. Ils portent sur des thèmes très variés : mécanique du solide, mécanique des fluides, géophysique, chimie, etc.

- Laurent El Kaïm

Les filières d'approfondissement en 3ème année

A05 / Génie des procédés

Responsable : Élise Provost

Toute unité de transformation de la matière comporte des organes de réactions chimiques, de séparation des produits de réaction et de transport de matière et d'énergie, où les processus cinétiques ont pour moteur l'écart à l'équilibre thermodynamique. Ce module présente les fondements de la mesure et de la modélisation des équilibres en solution ou polyphasiques et une méthode de dimensionnement par l'écriture de bilans.

- A5-1 / Réacteurs et états d'équilibre

- Élise Provost, Patrice Paricaud

Après une présentation du Génie des Procédés, de son évolution actuelle et de ses outils majeurs que sont les bilans, l'étudiant est amené à se familiariser avec les concepts du Génie de la réaction chimique : impact du choix du type de réacteur, de son volume, de l'écoulement des fluides, de ses échanges thermiques sur ses performances : rendement, distribution de produits, coût.

À l'issue de cet enseignement, outre une manipulation des bilans de matière et d'énergie qu'il retrouvera fréquemment en Génie des Procédés, il doit avoir acquis la rigueur d'analyse lui permettant soit de choisir un réacteur chimique et de décider de sa dimension, soit de diagnostiquer les problèmes et les améliorations possibles d'une installation existante. Il réalisera en particulier un mini-projet, l'amenant à concevoir ou à optimiser la production d'un produit d'interêt industriel.

Une seconde partie de ce cours sera consacré à la thermodynamique des fluides. Après un rapide rappel des notions de base en équilibre des phases, les deux grandes familles de modèles (d'enthalpie libre d'excès et équation d'état) seront discutées. La modélisation issue de la simulation moléculaire sera également présentée. Enfin, des travaux pratiques réalisés à l'UCP permettront, après acquisition de données, d'utiliser les modèles vus en cours.

- Élise Provost, Patrice Paricaud

- A5-3 / Phénomènes de transfert et réaction

-

Les évolutions naturelles de la matière comme celles provoquées dans les opérations unitaires du génie des Procédés proviennent le plus souvent d'interactions entre espèces présentes dans plusieurs phases. Le retour aux équilibres de partage et thermique s'opère selon des processus de transport de dynamiques caractérisées par les diffusivités et les conductibilités thermiques. Après une présentation parallèle de ces phénomènes et de la notion de coefficient de transfert, la compétition diffusion - réaction est illustrée par trois grandes classes de transformations : les réactions entre espèces en phase fluide et phase solide catalytique ou consommable, celles entre espèces en phase gaz et phase liquide, celles, électrochimiques, de corrosion d'un solide par un fluide, associant transport de matière et transport de charges. Pour les deux premières, le calcul de flux de consommation à l'interface des deux phases se poursuit par le dimensionnement des réacteurs polyphasiques correspondants, avec notamment des applications dans le secteur des réactions biologiques et du traitement des gaz acides. A l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être à même de comprendre les limitations de transfert imputables à la géométrie et l'hydrodynamique d'un système réactif ou d'un réacteur polyphasique, donc de choisir ce dernier et de décider de sa dimension pour un objectif de performances défini, ou de diagnostiquer les problèmes et les améliorations possibles d'un réacteur existant. Cette approche des transformations polyphasiques, tout comme les principes de corrosion et d'anti-corrosion abordés, ont pour objectif de guider les étudiants vers de bons réflexes d'ingénieur sur les sites de production.

Les évolutions naturelles de la matière comme celles provoquées dans les opérations unitaires du génie des Procédés proviennent le plus souvent d'interactions entre espèces présentes dans plusieurs phases. Le retour aux équilibres de partage et thermique s'opère selon des processus de transport de dynamiques caractérisées par les diffusivités et les conductibilités thermiques. Après une présentation parallèle de ces phénomènes et de la notion de coefficient de transfert, la compétition diffusion - réaction est illustrée par trois grandes classes de transformations : les réactions entre espèces en phase fluide et phase solide catalytique ou consommable, celles entre espèces en phase gaz et phase liquide, celles, électrochimiques, de corrosion d'un solide par un fluide, associant transport de matière et transport de charges. Pour les deux premières, le calcul de flux de consommation à l'interface des deux phases se poursuit par le dimensionnement des réacteurs polyphasiques correspondants, avec notamment des applications dans le secteur des réactions biologiques et du traitement des gaz acides. A l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être à même de comprendre les limitations de transfert imputables à la géométrie et l'hydrodynamique d'un système réactif ou d'un réacteur polyphasique, donc de choisir ce dernier et de décider de sa dimension pour un objectif de performances défini, ou de diagnostiquer les problèmes et les améliorations possibles d'un réacteur existant. Cette approche des transformations polyphasiques, tout comme les principes de corrosion et d'anti-corrosion abordés, ont pour objectif de guider les étudiants vers de bons réflexes d'ingénieur sur les sites de production.

-

B03 / Optimisation des procédés et production d'énergie

L'objectif du module est de présenter les outils actuellement mis en uvre pour la conception et l'amélioration des procédés industriels. On montrera comment une simulation globale d'un procédé permet d'estimer son optimum économique et comment y intégrer les aspects énergétiques. Il faut enfin souligner la généralité des approches décrites qui s'appliquent à une large palette de procédés. Néanmoins l'accent sera mis sur des procédés du domaine de l'énergie: cogénération, filières pétrolière et gaziére ou encore biocarburants.

- B3-1 / Optimisation des procédés

- Patrice Paricaud

L'objectif de ce cours est de décrire les différents éléments devant être intégrés dans les logiciels de simulation utilisés dans l'industrie et, par-là même, de donner aux étudiants une vision globale et synthétique des procédés.

Toute simulation de procédés doit d'abord intégrer des modèles d'opérations unitaires. L'étude des réacteurs faisant l'objet d'une autre unité de cours ne sera pas abordée et on s'intéressera essentiellement aux opérations unitaires de séparation, qui tiennent une place trés importante dans la plupart des procédés. Il est hors de question, dans le cadre de ce cours, de passer en revue les innombrables opérations unitaires utilisées ; aussi on a préféré se focaliser sur l'étude d'un type d'opération unitaire, à savoir la distillation qui fait intervenir à la fois des bilans de matière, des modèles thermodynamiques, un aspect de cinétique de transfert de masse et de chaleur et des aspects hydrodynamiques complexes. Après avoir montré comment intégrer tous ces aspects, on confrontera, au cours d'une séance de travaux pratiques, les notions théoriques avec les performances d'une colonne réelle de 26 plateaux.

L'étude des réacteurs faisant l'objet d'une autre unité de cours ne sera pas abordée et on s'intéressera essentiellement aux opérations unitaires de séparation, qui tiennent une place trés importante dans la plupart des procédés. Il est hors de question, dans le cadre de ce cours, de passer en revue les innombrables opérations unitaires utilisées ; aussi on a préféré se focaliser sur l'étude d'un type d'opération unitaire, à savoir la distillation qui fait intervenir à la fois des bilans de matière, des modèles thermodynamiques, un aspect de cinétique de transfert de masse et de chaleur et des aspects hydrodynamiques complexes. Après avoir montré comment intégrer tous ces aspects, on confrontera, au cours d'une séance de travaux pratiques, les notions théoriques avec les performances d'une colonne réelle de 26 plateaux.

L'intérêt des logiciels de simulations est d'aller bien au-delà d'une succession de modèles d'opérations unitaires aussi on abordera également les aspects extrêmement importants que sont l'évaluation économique et l'optimisation énergétique des procédés via, notamment, l'utilisation de la pinch technology. Une séance sera également consacrée aux aspects numériques de la simulation de procédés.

Les dernières séances du cours seront consacrées à un projet utilisant le logiciel Aspen+, utilisé par les plus grandes entreprises chimiques mondiales. Il s'agira de concevoir, à partir d'un fichier d'entrée limité au seul réacteur chimique, un procédé entier et, si possible, économiquement viable en ajoutant des opérations unitaires de séparation, des recyclages de flux de matière ou d'énergie et, enfin, en jouant sur l'ensemble des paramètres de fonctionnement du procédé.

Programme pédagogique :- La première partie du cours permet de montrer comment se structure un procédé, en faisant sentir la logique de l'enchaînement des opérations unitaires. Puis on détaille un type d'opération unitaire et évoque des aspects plus généraux des programmes de simulation. Cet enseignement comporte un enchaînement de présentations et de petits exercices. Afin de donner un aspect encore plus concret à cet enseignement, il est prévu une séance de travaux pratiques mettant en ouvre une colonne de distillation.

- La deuxième partie du cours est avant tout consacrée à des projets où les élèves ont une totale autonomie pour le développement des procédés au moyen d'un outil logiciel commercial, sachant qu'au cours de ces séances le professeur est là pour guider la réflexion des étudiants et aider à résoudre les problèmes de tous ordres rencontrés dans les simulations.

- Patrice Paricaud

- B3-2 / Des énergies fossiles aux biocarburants

- Laurent Catoire

Le cours présente les différents aspects de l'ingénierie de transport ou de transformation des matières premières tout au long de la filière de production des produits d'origine pétrolière. Après une présentation générale des principaux chiffres , le cours reprend la séparation conventionnelle entre amont pétrolier : exploration et production d'une part, et l'aval pétrolier : raffinage, distribution et pétrochimie d'autre part. Dans chaque segment, le cours présente l'organisation générale de la chaîne de production. Exercices et projets permettent de focaliser sur les technologies mises en œuvre. Dans l'aval pétrolier, la chaîne technologique correspond au concept classique de procédé tel qu'on l'entend d'une façon générale en chimie industrielle. Le cours présente donc la filiation des produits majeurs du marché, l'évolution actuelle des enjeux économiques et technologiques, puis on entre dans le détail d'un certain nombre d'opérations unitaires caractéristiques du secteur. L'amont pétrolier présente une ingénierie de production tout à fait originale. Elle est profondément marquée par la confrontation directe avec les processus naturels. Cela vaut aussi bien pour les opérations de surface, fréquemment opérées dans des conditions extrêmes, que pour les opérations de fond, qui portent sur des objets de dimensions kilométriques (les réservoirs naturels) dont la variabilité et la complexité sont sans comparaison avec les plus gros réacteurs industriels. D'où un secteur où les investissements sont énormes, secteur qui reste en évolution technologique rapide et donc gros consommateur d'ingénierie. Le gaz est devenu l'une des première ressource énergétique de la planète. Les deux séances de cours consacrées à ce secteur présenteront les spécificités des méthodes de ce secteur de l'énergie. Elles seront assurées par des ingénieurs de GDF-Suez.

Le cours présente les différents aspects de l'ingénierie de transport ou de transformation des matières premières tout au long de la filière de production des produits d'origine pétrolière. Après une présentation générale des principaux chiffres , le cours reprend la séparation conventionnelle entre amont pétrolier : exploration et production d'une part, et l'aval pétrolier : raffinage, distribution et pétrochimie d'autre part. Dans chaque segment, le cours présente l'organisation générale de la chaîne de production. Exercices et projets permettent de focaliser sur les technologies mises en œuvre. Dans l'aval pétrolier, la chaîne technologique correspond au concept classique de procédé tel qu'on l'entend d'une façon générale en chimie industrielle. Le cours présente donc la filiation des produits majeurs du marché, l'évolution actuelle des enjeux économiques et technologiques, puis on entre dans le détail d'un certain nombre d'opérations unitaires caractéristiques du secteur. L'amont pétrolier présente une ingénierie de production tout à fait originale. Elle est profondément marquée par la confrontation directe avec les processus naturels. Cela vaut aussi bien pour les opérations de surface, fréquemment opérées dans des conditions extrêmes, que pour les opérations de fond, qui portent sur des objets de dimensions kilométriques (les réservoirs naturels) dont la variabilité et la complexité sont sans comparaison avec les plus gros réacteurs industriels. D'où un secteur où les investissements sont énormes, secteur qui reste en évolution technologique rapide et donc gros consommateur d'ingénierie. Le gaz est devenu l'une des première ressource énergétique de la planète. Les deux séances de cours consacrées à ce secteur présenteront les spécificités des méthodes de ce secteur de l'énergie. Elles seront assurées par des ingénieurs de GDF-Suez.

La filière des biocarburants se trouve à la croisée de problématiques diverses et parfois contradictoires : agricoles, énergétiques, environnementales, industrielles et fiscales. Cest pourquoi les biocarburants donnent lieu à des débats passionnés. L'objectif du cours sera de présenter de la façon la plus exhaustive les biocarburants daujourdhui et de demain et ainsi de contribuer à approfondir les connaissance sur lensemble de la filière, des champs de blé ou de colza et bientôt des productions forestières et des cultures énergétiques, à la pompe et in fine à l'automobiliste.

- Laurent Catoire

- B3-3 / Biocarburants

- Laurent Catoire

La filière des biocarburants se trouve à la croisée de problématiques diverses et parfois contradictoires : agricoles, énergétiques, environnementales, industrielles et fiscales. C'est pourquoi les biocarburants donnent lieu à des débats passionnés. L'objectif du cours sera de présenter de la façon la plus exhaustive les biocarburants d'aujourdhui et de demain et ainsi de contribuer à approfondir les connaissance sur l'ensemble de la filière, des champs de blé ou de colza et bientôt des productions forestières et des cultures énergétiques, à la pompe et in fine à l'automobiliste.

- Laurent Catoire

C04 / Énergies renouvelables

Responsable : Didier Dalmazzone

À l'heure où les sources d'énergie fossiles et nucléaire se raréfient et posent des problèmes environnementaux croissants, les énergies renouvelables deviennent un enjeu majeur de développement à l'échelle planétaire pour les futures décennies. Bien que disponibles en quantité presque illimitée, l'exploitation des ces sources d'énergie dans des conditions rentables pose des défis technologiques et organisationnels inédits. Le module aborde ces enjeux de différents points de vue. Les technologies les plus variées de production d'électricité à partir de sources renouvelables et les enjeux de gestion des futurs réseaux intelligents couvrent la moitié du volume horaire, complétés par un cours sur la combustion pour la production d'énergie et un cours sur la filière hydrogène.

À l'heure où les sources d'énergie fossiles et nucléaire se raréfient et posent des problèmes environnementaux croissants, les énergies renouvelables deviennent un enjeu majeur de développement à l'échelle planétaire pour les futures décennies. Bien que disponibles en quantité presque illimitée, l'exploitation des ces sources d'énergie dans des conditions rentables pose des défis technologiques et organisationnels inédits. Le module aborde ces enjeux de différents points de vue. Les technologies les plus variées de production d'électricité à partir de sources renouvelables et les enjeux de gestion des futurs réseaux intelligents couvrent la moitié du volume horaire, complétés par un cours sur la combustion pour la production d'énergie et un cours sur la filière hydrogène.

- C4-1 / Énergies renouvelables

- Didier Dalmazzone

Ce cours propose aux futurs ingénieurs une vision originale et pragmatique des enjeux énergétiques actuels (panorama, développement durable, facture CO2, scénarios, forces en présence, politiques publiques...), et des directions à prendre pour les prochaines décennies : ENR, efficacité énergétique, économies d'énergies. Les étudiants sont mis en contact avec des professionnels de l'industrie de l'énergie, dont les différentes visions se croisent et se complètent : Ministère de l'économie, RTE, syndicat des énergies renouvelables, DCNS, industriels, laboratoires, capital risque, startups, développeurs... En complément du cours (comptant pour l'évaluation) et application pratique, il est demandé aux étudiants de s'investir par trinômes dans une étude de cas approfondie, qui sera présentée devant un jury, et éventuellement mise en ligne.

Notre objectif : préparer les ingénieurs à comprendre ou créer les nouveaux métiers du monde de l'énergie qui constitue de toute évidence un relai majeur de croissance économique.

- Didier Dalmazzone

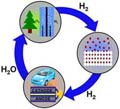

- C4-2 / La filière hydrogène

- Johnny Deschamps, Patrice Paricaud, Didier Dalmazzone, Laurent Catoire

Dans un contexte en pleine évolution, l'utilisation de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique est une des voies devant permettre d'utiliser de façon flexible toute sorte de source primaire d'énergie, quelles soient continues (biomasse, énergie nucléaire,...) ou non (énergie éolienne ou photovoltaïque, par exemple). Produit par l'intermédiaire de nombreux procédés, l'hydrogène peut ensuite être utilisé dans une combustion directe ou aux travers de piles à combustibles. Le cours abordera aussi bien l'aspect de la production que l'aspect de la restitution de l'énergie. Il insistera également sur les problèmes posés par le transport et le stockage de l'hydrogène, ce point étant un verrou majeur de la filière.

Dans un contexte en pleine évolution, l'utilisation de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique est une des voies devant permettre d'utiliser de façon flexible toute sorte de source primaire d'énergie, quelles soient continues (biomasse, énergie nucléaire,...) ou non (énergie éolienne ou photovoltaïque, par exemple). Produit par l'intermédiaire de nombreux procédés, l'hydrogène peut ensuite être utilisé dans une combustion directe ou aux travers de piles à combustibles. Le cours abordera aussi bien l'aspect de la production que l'aspect de la restitution de l'énergie. Il insistera également sur les problèmes posés par le transport et le stockage de l'hydrogène, ce point étant un verrou majeur de la filière.

- Johnny Deschamps, Patrice Paricaud, Didier Dalmazzone, Laurent Catoire

- C4-3 / Combustion et production d'énergie

- Laurent Catoire

Le but du cours est de présenter les tenants et aboutissants des thématiques énergie(s) et environnement ainsi que leurs interactions : formations des polluants, les procédés de dépollution, les alternatives énergétiques, les carburants du futur, les risques chimiques associés. La raréfaction des énergies fossiles (pétrole et gaz naturel) à l'horizon 2050 et l'augmentation des coûts qui va en découler font qu'il faut trouver des alternatives énergétiques crédibles. En fait, les énergies fossiles subsistantes (charbons, hydrates de méthane, schistes bitumineux, sables asphaltiques) pourraient assurer les besoins énergétiques de la planète pour plusieurs siècles mais ceci ne pourrait se faire sans nuire à l'environnement du fait des émissions de polluants formés lors de la combustion de ces combustibles non renouvelables. Les polluants primaires émis sont de diverses natures chimiques : dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NOx), HC (imbrûlés), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Composés Organiques Volatils (COV) (voir photo ci-contre). Leurs formations seront abordées sur le fond ainsi que les techniques d'abattement mises en œuvre au niveau industriel. Les carburants de première génération (bioéthanol et biodiesel) ne suffiront pas à la demande même dans des pays comme la France où la production d'électricité n'est pas tributaire de la combustion. En effet, les surfaces à cultiver pour obtenir en quantités suffisantes du bioéthanol à partir des plantes sucrières et amylacées et du biodiesel à partir des plantes oléagineuses dépassent la surface agricole utile. Même si ces surfaces étaient disponibles, elles seraient monopolisées au détriment des cultures alimentaires, avec les incidences que l'on imagine. La filière biocarburants de seconde génération, encore au stade « recherche », sera présentée.

Le but du cours est de présenter les tenants et aboutissants des thématiques énergie(s) et environnement ainsi que leurs interactions : formations des polluants, les procédés de dépollution, les alternatives énergétiques, les carburants du futur, les risques chimiques associés. La raréfaction des énergies fossiles (pétrole et gaz naturel) à l'horizon 2050 et l'augmentation des coûts qui va en découler font qu'il faut trouver des alternatives énergétiques crédibles. En fait, les énergies fossiles subsistantes (charbons, hydrates de méthane, schistes bitumineux, sables asphaltiques) pourraient assurer les besoins énergétiques de la planète pour plusieurs siècles mais ceci ne pourrait se faire sans nuire à l'environnement du fait des émissions de polluants formés lors de la combustion de ces combustibles non renouvelables. Les polluants primaires émis sont de diverses natures chimiques : dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NOx), HC (imbrûlés), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Composés Organiques Volatils (COV) (voir photo ci-contre). Leurs formations seront abordées sur le fond ainsi que les techniques d'abattement mises en œuvre au niveau industriel. Les carburants de première génération (bioéthanol et biodiesel) ne suffiront pas à la demande même dans des pays comme la France où la production d'électricité n'est pas tributaire de la combustion. En effet, les surfaces à cultiver pour obtenir en quantités suffisantes du bioéthanol à partir des plantes sucrières et amylacées et du biodiesel à partir des plantes oléagineuses dépassent la surface agricole utile. Même si ces surfaces étaient disponibles, elles seraient monopolisées au détriment des cultures alimentaires, avec les incidences que l'on imagine. La filière biocarburants de seconde génération, encore au stade « recherche », sera présentée.

- Laurent Catoire

D06 / Management de l'environnement

Responsable : Laurent El Kaïm

Les cours proposés dans ce module ont pour objectif de permettre aux élèves de mieux connaître la gestion des problèmes d'environnement dans le monde industriel. Le management de l'environnement passe évidemment par une analyse précise de l'ensemble des pollutions associées à l'activité industrielle. Cette analyse qui peut conduire à une modification de l'activité du site pour produire moins de déchets s'intégre de plus en plus dans une procédure d'agréement aux différentes normes portant sur la qualité et l'environnement. Dans tous les cas, l'industriel doit être capable de proposer des filières de traitement adaptées à chacun de ses déchets; la moitié de ce module est donc consacrée à la présentation de ces techniques de traitement (le traitement des eaux y occupe une place prépondérante). Il ne faut pas oublier les aspects réglementaires dont l'importance sera rappelée à l'occasion d'interventions de représentants de la DRIRE et lors des différentes visites programmées dans ce module. Finalement une vision plus globale de la gestion de ces problèmes sera donnée par un cours sur l'économie de l'environnement.

Les cours proposés dans ce module ont pour objectif de permettre aux élèves de mieux connaître la gestion des problèmes d'environnement dans le monde industriel. Le management de l'environnement passe évidemment par une analyse précise de l'ensemble des pollutions associées à l'activité industrielle. Cette analyse qui peut conduire à une modification de l'activité du site pour produire moins de déchets s'intégre de plus en plus dans une procédure d'agréement aux différentes normes portant sur la qualité et l'environnement. Dans tous les cas, l'industriel doit être capable de proposer des filières de traitement adaptées à chacun de ses déchets; la moitié de ce module est donc consacrée à la présentation de ces techniques de traitement (le traitement des eaux y occupe une place prépondérante). Il ne faut pas oublier les aspects réglementaires dont l'importance sera rappelée à l'occasion d'interventions de représentants de la DRIRE et lors des différentes visites programmées dans ce module. Finalement une vision plus globale de la gestion de ces problèmes sera donnée par un cours sur l'économie de l'environnement.

- D6-1 / Traitement des effluents industriels

- Didier Dalmazzone

Le cours aborde les techniques de traitement des effluents générés par les industries de transformation de la matière et de production d'énergie. Il a pour objectif de donner un aperçu de la diversité des réponses qu'appelle le problème du traitement, de l'élimination ou de la valorisation des déchets industriels spéciaux (DIS) et de la richesse de ce secteur sur le plan technologique. La problématique de la capture et du stockage à long terme du CO2 issu des industries fortement carbonées (incinération, cimenteries, centrales thermiques), mais aussi du CO2 diffus contenu dans l'atmosphère, est traitée de manière approfondie.

- Didier Dalmazzone

- D6-2 / Management de l'environnement

- Didier Dalmazzone

Ce cours est organisé comme un cycle de conférences et a pour objectif de donner une culture de base indispensable aux futurs cadres de l'industrie sur les différents aspects de la gestion des problématiques environnementales. Y sont plus particulièrement abordés les aspects organisationnels, réglementaires, économiques et sociaux. Les points de vue des diverses parties prenantes (industriels, auditeurs, services de l'état) sont successivement exposés, donnant un aperçu de la complexité du domaine. Le cours se termine par la présentation faite par les élèves d'un exposé sur un thème choisi.

- Didier Dalmazzone

- D6-3 / Traitement de l'eau

- Laurent El Kaïm

La qualité de l'eau est une problématique centrale dans le domaine de l'environnement ; qu'il s'agisse d'eau potable ou de rejets industriels, les exigences sur l'eau demande un effort constant de la part des industriels et des organismes de contrôle. Ce cours apporte une approche industrielle sur les techniques de purification de l'eau utilisées aussi bien dans la production d'eau potable que dans le traitement des rejets urbains et industriels. Dispensé par des intervenants industriels du domaine, il abordera les techniques de floculation, filtration ainsi que les traitements biologiques. Des présentations sur les réseaux de distribution et le problème des ressources en eau potable vous permettront d'élargir votre vision du domaine. Plusieurs séances de ce cours seront consacrées à la modélisation et au dimensionnement d'unités de potabilisation et d'assainissement. Une visite d'une unité de production d'eau potable est prévue dans le cadre de ce cours.

La qualité de l'eau est une problématique centrale dans le domaine de l'environnement ; qu'il s'agisse d'eau potable ou de rejets industriels, les exigences sur l'eau demande un effort constant de la part des industriels et des organismes de contrôle. Ce cours apporte une approche industrielle sur les techniques de purification de l'eau utilisées aussi bien dans la production d'eau potable que dans le traitement des rejets urbains et industriels. Dispensé par des intervenants industriels du domaine, il abordera les techniques de floculation, filtration ainsi que les traitements biologiques. Des présentations sur les réseaux de distribution et le problème des ressources en eau potable vous permettront d'élargir votre vision du domaine. Plusieurs séances de ce cours seront consacrées à la modélisation et au dimensionnement d'unités de potabilisation et d'assainissement. Une visite d'une unité de production d'eau potable est prévue dans le cadre de ce cours.

L'évaluation finale du cours se fera sous la forme d'un projet incluant des opérations de dimensionnement d'unités industrielles.

- Laurent El Kaïm

Semaine de découverte du milieu industriel en 3ème année